GUIA DE APRENDIZAJE GPT SOBRE LA FERMENTACION. + TECNICAS DIDACTICAS ACTIVAS DE CREMACION DE LECHE. INTRODUCCION. ¡Bienvenidos a esta guía de aprendizaje sobre la fermentación del café en los cafés arábigos de Colombia! En esta guía exploraremos cómo la fermentación influye en la calidad del café arábigo colombiano, un proceso clave para lograr sabores únicos y excepcionales. Descubrirás las técnicas utilizadas en la fermentación y cómo estas impactan la taza final que disfrutas. Te invitamos a aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la calidad y el perfil de tu café, comprendiendo su verdadero potencial. “Cada grano de café cuenta una historia, y la fermentación es el primer capítulo de su viaje hacia tu taza.” REFLEXION INICIAL Actividad 1: Reflexión inicial sobre el impacto de la fermentación en el sabor del café Verbo: Reflexiona Objeto: Sobre el impacto de la fermentación en el sabor del café Condición: Antes de aprender sobre el proceso específico de la fermentación en el café arábigo colombiano. Situación problemática: Imagina que estás en una finca de café en Colombia y te ofrecen probar dos cafés arábigos, uno de ellos fermentado de manera tradicional y el otro utilizando una nueva técnica de fermentación. ¿Cómo crees que podrían diferir en sabor? ¿Qué factores podrían influir en el resultado final de la taza? Pregunta de reflexión: ¿Cómo crees que la fermentación podría cambiar el perfil de sabor del café? ¿Qué aspectos de la fermentación te gustaría aprender para poder distinguir mejor los diferentes sabores en un café? Objetivo de la actividad: Fomentar la curiosidad sobre el tema y hacer que los estudiantes se pregunten sobre cómo un proceso tan específico puede influir en algo que disfrutan tanto como el café. Esta reflexión inicial también busca despertar la importancia del trabajo en equipo y la colaboración para aprender y experimentar juntos. Actividad 2: Explorando la importancia del trabajo colaborativo en la mejora del proceso de fermentación Verbo: Colabora Objeto: Para investigar las técnicas de fermentación más efectivas Condición: Antes de profundizar en las técnicas y procesos específicos de la fermentación del café. Situación problemática: En una finca de café, diferentes productores han estado experimentando con distintas técnicas de fermentación, pero no todos han obtenido buenos resultados. En grupos pequeños, ustedes deberán investigar y compartir sus conocimientos sobre las mejores prácticas de fermentación. ¿Cómo podrían sus ideas y experiencias contribuir a mejorar el proceso y los resultados del café? Pregunta de reflexión: ¿Qué importancia tiene el trabajo colaborativo en la mejora de un proceso como la fermentación? ¿Qué habilidades o conocimientos creen que son necesarios para optimizar la fermentación del café? Objetivo de la actividad: Motivar a los estudiantes a reconocer el valor de colaborar y compartir información en la mejora de un proceso tan específico como la fermentación del café, preparándolos para un aprendizaje más dinámico y participativo. ACTIVIDADES DE CONTEXTUALIZACION Actividad 1: Lluvia de ideas sobre la fermentación del café Verbo: Comparte Objeto: Tus conocimientos sobre el proceso de fermentación del café Condición: Antes de aprender sobre la fermentación controlada. Instrucciones: Realiza una lluvia de ideas en la que todos los participantes puedan compartir lo que ya saben sobre la fermentación del café. Anota las respuestas en una pizarra o documento compartido. Las preguntas clave podrían ser:

¿Qué entiendes por fermentación en el café? ¿Por qué crees que es importante controlar este proceso? ¿Qué métodos de fermentación conoces o has oído hablar? ¿Cómo podría la fermentación influir en el sabor del café? Objetivo: Esta actividad ayudará a reconocer los conocimientos previos de los aprendices y a contextualizar la importancia de la fermentación controlada. Fomentará la participación activa y el interés en el tema.

Actividad 2: Socialización de experiencias sobre el café Verbo: Relata Objeto: Experiencias previas con el café Condición: Antes de profundizar en el control de la fermentación del café. Instrucciones: Pide a los participantes que compartan sus experiencias previas con el café, ya sea como consumidores o como productores. Algunas preguntas orientadoras pueden ser: ¿Alguna vez has notado diferencias en el sabor del café que podrían estar relacionadas con el proceso de fermentación? ¿Has tenido la oportunidad de probar café de diferentes regiones y notar diferencias en su sabor? ¿Qué crees que influye más en la calidad del café: el proceso de cultivo, la recolección o la fermentación? Objetivo: Esta actividad ayudará a contextualizar el tema de la fermentación controlada del café al vincular las experiencias de los participantes con el proceso de producción del café y las variaciones de sabor que pueden experimentar. Actividad 3: Observación y análisis de diferentes métodos de fermentación Verbo: Observa Objeto: Diferentes métodos de fermentación utilizados en el café Condición: Antes de aprender sobre el proceso específico de fermentación controlada. Instrucciones: Presenta a los estudiantes imágenes o videos que muestren distintos métodos de fermentación utilizados en la producción de café. Los participantes deben observar las diferencias y señalar lo que consideran relevante en cada método. Las preguntas para guiar la reflexión podrían ser: ¿Qué diferencias notas entre los métodos de fermentación mostrados? ¿Cómo crees que estos métodos podrían influir en el sabor o la calidad del café? ¿Qué aspectos del proceso crees que podrían mejorarse para obtener un café de mayor calidad? Objetivo: Esta actividad permitirá que los aprendices observen de manera concreta los diferentes métodos de fermentación del café, proporcionando un contexto visual que los ayudará a comprender mejor la importancia de un proceso controlado para mejorar la calidad del café. ACTIVIDADES DE APROPIACION DEL CONOCIMIENTO. Actividad 1: Cognitiva (Saber) - Comprensión del proceso de fermentación del café Subactividad 1: Exploración teórica del proceso de fermentación Estrategia de Aprendizaje: Mapa mental Técnica didáctica activa: Lectura guiada seguida de reflexión grupal. Instrucciones: 1.Proporciona a los aprendices un texto corto que explique los conceptos clave del proceso de fermentación del café, haciendo énfasis en la fermentación controlada y su importancia para el sabor y la calidad del café. 2.Los aprendices deben identificar y resaltar las ideas principales del texto. 3.Después, en grupo, crearán un mapa mental que represente el proceso de fermentación controlada, indicando los pasos, métodos, y resultados esperados. Objetivo: Desarrollar la comprensión teórica del proceso de fermentación del café, enfocándose en los aspectos controlados del proceso y cómo estos afectan la calidad final del café. Subactividad 2: Preguntas de comprensión y reflexión Estrategia de Aprendizaje: Discusión dirigida Técnica didáctica activa: Preguntas problemáticas. Instrucciones: 1.Realizar una ronda de preguntas en grupo sobre el contenido leído. Ejemplos de preguntas pueden ser: o¿Por qué es necesario controlar la fermentación del café? o¿Cuáles son los riesgos de no controlar adecuadamente la fermentación? 2.Los aprendices deben dar sus respuestas y justificaciones, basándose en la información del texto y el mapa mental creado. Objetivo: Asegurar que los aprendices hayan comprendido los conceptos clave sobre la fermentación controlada y que puedan reflexionar sobre su relevancia para la calidad del café.

Actividad 2: Procedimental (Hacer) - Aplicación del conocimiento sobre fermentación controlada Subactividad 1: Simulación de un proceso de fermentación controlada Estrategia de Aprendizaje: Uve heurística (evaluación de alternativas) Técnica didáctica activa: Simulación práctica. Instrucciones: 1.Los estudiantes se dividirán en grupos pequeños y cada grupo simulará el proceso de fermentación controlada utilizando ejemplos de situaciones reales, como diferentes temperaturas o tiempos de fermentación. 2.Cada grupo debe documentar el proceso en una tabla con variables controladas y resultados observados. Objetivo: Practicar la implementación del proceso de fermentación controlada y comprender cómo las variables afectan el producto final. Los estudiantes desarrollarán habilidades prácticas en la aplicación del conocimiento adquirido. Subactividad 2: Análisis y evaluación de los resultados obtenidos Estrategia de Aprendizaje: Evaluación comparativa Técnica didáctica activa: Trabajo en equipo para la evaluación de resultados. Instrucciones: 1.Una vez que cada grupo haya completado su simulación, deben presentar sus resultados a los demás grupos, comparando el sabor y la calidad del café en función de las variables controladas. 2.El grupo debe discutir qué métodos de fermentación resultaron más efectivos y por qué, comparando sus resultados con los de otros grupos. Objetivo: Desarrollar habilidades para evaluar procedimientos y resultados de manera crítica, aplicando lo aprendido sobre la importancia del control en la fermentación del café.

Actividad 3: Valorativa Actitudinal (Ser) - Reflexión crítica sobre la importancia de la fermentación controlada Subactividad 1: Reflexión personal sobre la calidad del café Estrategia de Aprendizaje: Mentefacto Técnica didáctica activa: Reflexión individual y escritura. Instrucciones: 1.Los estudiantes escribirán una reflexión personal sobre cómo la fermentación controlada afecta su percepción de la calidad del café. 2.Deberán responder preguntas como: o¿Qué relación hay entre el control de la fermentación y la calidad del café? o¿Cómo puedes aplicar este conocimiento para mejorar la calidad del café en el futuro? Objetivo: Fomentar una actitud crítica y reflexiva sobre la importancia del proceso de fermentación controlada y su impacto en la calidad del café. Subactividad 2: Compromiso con la calidad y prácticas responsables Estrategia de Aprendizaje: Compromiso grupal Técnica didáctica activa: Debate grupal y compromiso escrito. Instrucciones: En grupos, los estudiantes discutirán cómo las prácticas de fermentación controlada pueden contribuir al desarrollo sostenible de la industria del café y cómo pueden incorporar estos principios en su trabajo futuro. Cada grupo redactará un compromiso sobre cómo aplicarán lo aprendido sobre la fermentación controlada en sus proyectos o trabajos relacionados con el café. Objetivo: Desarrollar una actitud responsable y comprometida con la mejora continua de la calidad del café, aplicando la fermentación controlada de manera ética y sostenible.

Estas actividades se diseñan para desarrollar capacidades en los aprendices en tres momentos del aprendizaje: cognitivo, procedimental y valorativo, de manera que se fomente no solo el conocimiento técnico, sino también la reflexión crítica y el compromiso con la calidad del café. ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO Actividad 1: Taller de Simulación en una Finca de Café - Fermentación Controlada en la Práctica Objetivo: Aplicar el proceso de fermentación controlada en un entorno real, reconociendo su impacto en la calidad del café. Descripción: En esta actividad, los estudiantes se trasladarán a una finca de café o utilizarán un laboratorio simulado para aplicar los conocimientos adquiridos sobre la fermentación controlada del café. En grupos, los aprendices trabajarán con diferentes condiciones controladas de fermentación, tales como temperatura, tiempo y métodos, para experimentar cómo cada variable influye en la calidad y el sabor del café. Instrucciones: 1.Los estudiantes seleccionarán un lote de café recién cosechado. 2.Aplicarán distintas condiciones de fermentación controlada (variando la temperatura, tiempo de fermentación, y métodos como el uso de microorganismos específicos). 3.Durante la actividad, los aprendices tomarán notas sobre el proceso, observando cualquier cambio significativo en las características del café. 4.Al final de la práctica, realizarán una cata de los diferentes lotes de café fermentados bajo condiciones controladas y evaluarán las diferencias en el sabor, aroma y otros aspectos sensoriales. 5.Como tarea final, los estudiantes presentarán un informe con los resultados obtenidos y sus recomendaciones sobre las mejores prácticas de fermentación para la finca. Habilidades desarrolladas: Aplicación práctica de conocimientos técnicos, análisis sensorial del café, toma de decisiones informadas en la práctica cafetera.

Actividad 2: Investigación-Acción sobre Innovaciones en la Fermentación del Café en Colombia Objetivo: Desarrollar una propuesta innovadora sobre cómo mejorar el proceso de fermentación controlada en la caficultura colombiana. Descripción: Los estudiantes investigarán sobre las prácticas actuales de fermentación del café en Colombia y propondrán una innovación o mejora basada en las técnicas de fermentación controlada que han aprendido. A través de la investigación de campo y la interacción con productores locales, identificarán los problemas que enfrentan los caficultores en relación con la fermentación y cómo las nuevas técnicas podrían ayudar a mejorar la calidad del café. Instrucciones: 1.Los estudiantes realizarán una investigación de campo en fincas cafeteras locales, entrevistando a productores sobre sus métodos de fermentación y los desafíos que enfrentan. 2.Analizarán diferentes técnicas de fermentación controlada que podrían ser aplicables en el contexto colombiano, tomando en cuenta factores como el clima, los recursos disponibles y la infraestructura de las fincas. 3.Basándose en los resultados de la investigación, desarrollarán una propuesta innovadora que mejore el proceso de fermentación en la caficultura colombiana, presentando beneficios tangibles en la calidad del café, la rentabilidad para los productores y la sostenibilidad del proceso. 4.Presentarán sus propuestas a los caficultores locales, discutiendo la viabilidad y el impacto esperado. Habilidades desarrolladas: Investigación de campo, pensamiento crítico, propuesta de soluciones innovadoras, trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Actividad 3: Taller de Solución de Problemas en la Caficultura: Impacto de la Fermentación Controlada Objetivo: Desarrollar habilidades para identificar y solucionar problemas relacionados con la fermentación en la caficultura colombiana. Descripción: En esta actividad, los estudiantes se enfrentarán a un caso práctico relacionado con los problemas comunes en la fermentación del café. Deberán aplicar los conceptos adquiridos sobre fermentación controlada para diagnosticar los problemas, proponer soluciones prácticas y aplicar las mejores prácticas en la mejora del proceso de fermentación en un contexto de finca cafetera. Instrucciones: 1.Se les presentará a los estudiantes un caso real o simulado en el que un productor de café enfrenta problemas con la fermentación (por ejemplo, sabores indeseables en el café, falta de consistencia en la calidad, problemas con la microbiología del proceso, etc.). 2.Los estudiantes deberán analizar el caso, identificar las posibles causas del problema y aplicar las técnicas de fermentación controlada para proponer soluciones prácticas. 3.En grupos, formularán un plan de acción detallado que describa cómo pueden mejorar el proceso de fermentación en la finca, incluyendo la selección de los métodos más adecuados para controlar la fermentación y asegurar la calidad del café. 4.Los estudiantes presentarán sus soluciones a través de una presentación que explique el diagnóstico del problema, las posibles soluciones y los beneficios esperados para el productor de café. Habilidades desarrolladas: Resolución de problemas, toma de decisiones basada en el análisis, aplicación práctica de los conocimientos en un contexto productivo real.

Estas actividades permiten que los aprendices apliquen los conocimientos adquiridos en situaciones reales de la caficultura, desarrollando habilidades prácticas y valorativas que impactan tanto en la productividad como en la calidad del café colombiano. ACTIVIDADES DE EVALUACION Actividad 1: Evaluación Teórica - Cuestionario de Comprensión sobre la Fermentación Controlada Objetivo: Evaluar la comprensión teórica del proceso de fermentación controlada en el café, asegurando que los estudiantes comprendan los principios clave y la importancia del proceso. Descripción: El estudiante debe responder un cuestionario de opción múltiple y preguntas abiertas relacionadas con los conceptos clave de la fermentación controlada. Esta actividad permite evaluar si el estudiante ha comprendido los conceptos, los métodos de fermentación y cómo estos impactan la calidad del café. Instrucciones: 1.Completa un cuestionario con las siguientes preguntas: o¿Qué es la fermentación controlada en el café? o¿Cuáles son los factores que deben controlarse durante la fermentación del café? o¿Cómo influye la fermentación en el sabor y aroma del café? o¿Por qué es importante la fermentación controlada en la caficultura colombiana? oExplica las diferencias entre la fermentación natural y la fermentación controlada. 2.El estudiante deberá responder también una pregunta abierta: oDescribe cómo aplicarías los métodos de fermentación controlada en una finca cafetera para mejorar la calidad del café. Justifica tu respuesta con ejemplos. Criterios de Evaluación: Precisión en las respuestas teóricas. Capacidad para explicar de forma clara los conceptos. Aplicación adecuada de los conocimientos a situaciones prácticas.

Actividad 2: Evaluación Práctica - Simulación de Fermentación Controlada Objetivo: Evaluar la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos sobre fermentación controlada en una simulación práctica, observando el desempeño de los estudiantes en un entorno controlado. Descripción: En esta actividad, los estudiantes deberán realizar una práctica en la que simulen el proceso de fermentación controlada, aplicando diferentes técnicas y condiciones (tiempo, temperatura, humedad) para controlar la fermentación de un lote de café. Al final, deben evaluar los resultados y presentar sus observaciones. Instrucciones: 1.En un entorno de laboratorio o en una finca cafetera, se les entregará a los estudiantes un lote de café recién cosechado. 2.Los estudiantes deberán dividir el lote en subgrupos y aplicar diferentes condiciones de fermentación controlada (por ejemplo, controlando la temperatura, el tiempo de fermentación, el uso de microorganismos específicos, etc.). 3.Después de completar el proceso de fermentación, realizarán una evaluación sensorial de las muestras, observando cambios en el sabor, aroma, acidez, y otros aspectos del café. 4.Los estudiantes deberán presentar un informe con los resultados obtenidos y explicar cómo las condiciones aplicadas afectaron la calidad del café. Criterios de Evaluación: Correcta aplicación de las técnicas de fermentación controlada. Análisis sensorial adecuado de las muestras. Claridad en la presentación de los resultados y justificación de las elecciones realizadas durante la práctica.

Actividad 3: Evaluación Reflexiva - Diario de Aprendizaje sobre la Fermentación Controlada Objetivo: Evaluar la capacidad del estudiante para reflexionar sobre su aprendizaje, identificar áreas de mejora y proponer soluciones para optimizar el proceso de fermentación controlada en la caficultura. Descripción: El estudiante debe llevar un diario de aprendizaje en el que registre sus experiencias y reflexiones personales sobre el proceso de fermentación controlada. La evaluación se centrará en la capacidad del estudiante para identificar sus fortalezas y debilidades, así como en la forma en que conecta el aprendizaje con las prácticas reales de la caficultura. Instrucciones: 1.Durante el curso o taller, cada estudiante deberá escribir una entrada en su diario de aprendizaje al final de cada semana o sesión práctica. 2.Las entradas deben incluir reflexiones sobre lo aprendido, los desafíos encontrados y cómo los estudiantes piensan aplicar lo aprendido en situaciones reales. 3.También deberán identificar un aspecto del proceso de fermentación controlada que consideran más desafiante y proponer una estrategia para superar ese desafío. Criterios de Evaluación: Reflexión crítica y profunda sobre el proceso de aprendizaje. Capacidad para identificar áreas de mejora en la práctica de la fermentación. Aplicación de estrategias para superar dificultades y optimizar el proceso de fermentación.

Estas actividades de evaluación permiten monitorear el progreso del estudiante en diferentes áreas, desde la comprensión teórica hasta la aplicación práctica y la reflexión crítica. Además, orientan al aprendiz en la mejora continua, ayudándolo a alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos.

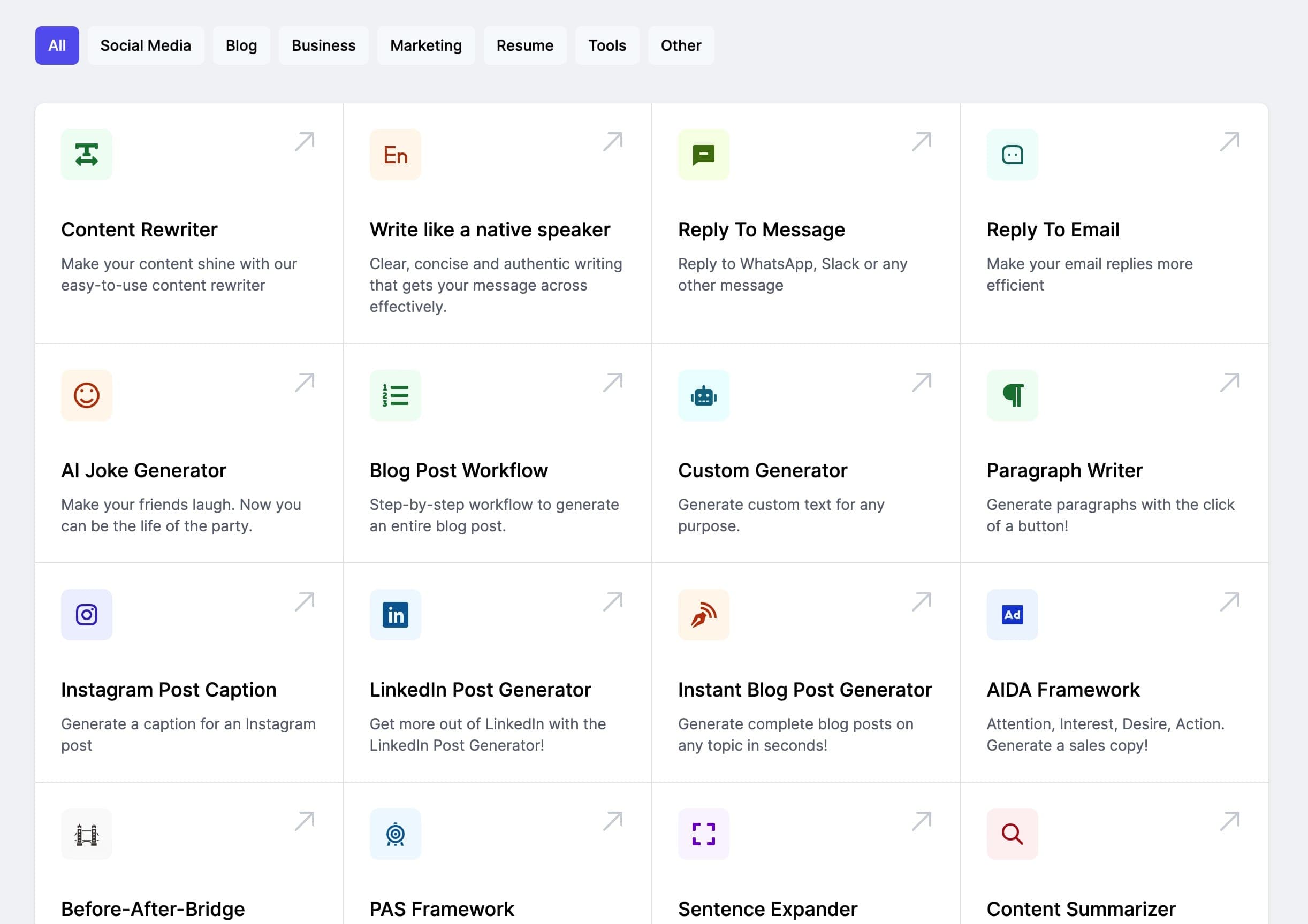

por favor requiero la descripción detallada de 20 técnicas didácticas activas, en la enseñanza y practica de un grupo de 20 aprendices, para alcanzar la competencia de preparar cafés capuccinos y lattes, en el técnico profesional de Barismo. 2025. ChatGPT Plus Aquí te presento la descripción detallada de 20 técnicas didácticas activas para enseñar a un grupo de 20 aprendices a alcanzar la competencia de preparar cafés cappuccinos y lattes en el programa de Técnico Profesional en Barismo 2025. Estas técnicas están enfocadas en promover el aprendizaje activo, la colaboración, y la práctica constante, esenciales para el desarrollo de habilidades en barismo.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Descripción: Los aprendices deben resolver un problema relacionado con la preparación de cappuccinos y lattes. Se les presenta un escenario en el que un cliente exige una bebida con un sabor específico, por lo que deben investigar cómo ajustar las proporciones de café, leche y espuma para satisfacer ese requerimiento. Aplicación: Los grupos discuten y prueban diferentes combinaciones para resolver el problema.

Simulación Práctica. (estudio de caso) Descripción: Los aprendices se colocan en una situación real de cafetería donde deben preparar cappuccinos y lattes en un entorno que simula un servicio real. Deben manejar múltiples pedidos y coordinar la elaboración de las bebidas. Aplicación: La simulación incluye presión de tiempo, interacción con "clientes" y evaluación del resultado final.

Taller de Demostración Descripción: El instructor realiza una demostración de la técnica correcta para vaporizar la leche y servir cappuccinos y lattes. Los aprendices observan el proceso detallado de la preparación de la bebida, desde la calibración de la máquina hasta el arte en la espuma. Aplicación: Los aprendices luego repiten el proceso bajo la supervisión del instructor.

Role-Playing Descripción: Los aprendices se dividen en roles de barista, cliente y supervisor de calidad. El "cliente" hace pedidos específicos, el "barista" prepara las bebidas, y el "supervisor" evalúa la calidad del cappuccino o latte. Aplicación: Este método mejora tanto las habilidades de preparación como las de atención al cliente.

Aprendizaje Colaborativo Descripción: Se forman pequeños grupos de trabajo donde los aprendices colaboran para preparar una variedad de cappuccinos y lattes. Cada miembro del grupo tiene una tarea (por ejemplo, uno vaporiza la leche, otro prepara el espresso, otro hace la presentación). Aplicación: El trabajo en equipo fomenta la confianza y la cooperación entre los aprendices.

Práctica Guiada Descripción: El instructor guía a los aprendices paso a paso en la preparación de cappuccinos y lattes, desde la extracción del espresso hasta la formación de la espuma de leche perfecta. Aplicación: Durante la práctica, el instructor proporciona retroalimentación en tiempo real y realiza correcciones.

Técnica de Retroalimentación 360º Descripción: Los aprendices se evalúan mutuamente y también reciben retroalimentación del instructor. Cada aprendiz prepara un cappuccino o latte, y sus compañeros califican aspectos como el sabor, la textura de la leche y la presentación. Aplicación: Esto promueve la autoevaluación y la mejora continua.

Método de Estaciones Rotativas Descripción: Se crean estaciones con tareas específicas: una estación para vaporizar la leche, otra para la extracción de espresso, y una más para la preparación del arte en la espuma. Los aprendices rotan por cada estación. Aplicación: Permite que todos los aprendices dominen cada parte del proceso, asegurando que obtengan una formación integral.

Aprendizaje Basado en Competencias Descripción: Los aprendices avanzan a su propio ritmo y deben demostrar competencia en cada habilidad requerida (como vaporizar la leche a la temperatura correcta) antes de pasar al siguiente nivel. Aplicación: Cada aprendiz tiene un plan de acción personalizado, con objetivos específicos que deben cumplir.

Método de Casos Descripción: Se presentan casos reales de problemas en la preparación de cappuccinos y lattes, como el sobrecalentamiento de la leche o la falta de espuma. Los aprendices deben analizar el caso, identificar el problema y proponer soluciones. Aplicación: La resolución de casos fomenta el pensamiento crítico y la aplicación de conocimientos teóricos.

Laboratorio Sensorial Descripción: Los aprendices exploran los perfiles sensoriales del cappuccino y del latte a través de una cata enfocada en la leche y el café. Se evalúan las diferencias en textura, dulzura, y equilibrio entre la leche y el espresso. Aplicación: Se realiza una cata comparativa de diferentes cafés y tipos de leche.

Desafíos de Tiempo Descripción: Se organiza una competencia donde los aprendices deben preparar el mayor número de cappuccinos o lattes perfectos en un tiempo limitado. Aplicación: Esto ayuda a mejorar la eficiencia y la precisión en la preparación de bebidas bajo presión.

Rúbrica de Evaluación Descripción: Se proporciona a los aprendices una rúbrica con los criterios para preparar un cappuccino o latte perfecto (temperatura de la leche, calidad de la espuma, proporción de leche y café, presentación). Aplicación: Los aprendices usan la rúbrica para autoevaluarse y mejorar sus habilidades.

Tareas Prácticas con Rubricas Descripción: Los aprendices deben cumplir con tareas específicas y recibir una calificación basada en rúbricas preestablecidas (extracción de espresso correcta, proporción leche-café, técnica de arte en la leche). Aplicación: Los aprendices mejoran cada aspecto técnico con base en resultados medibles.

Retos de Arte en la Leche Descripción: Se organiza un desafío de arte en leche, donde los aprendices deben crear diferentes figuras (corazones, hojas, etc.) en la espuma del latte o cappuccino. Aplicación: Esto mejora las habilidades estéticas y la precisión en la presentación final.

Método de Repetición Guiada Descripción: Los aprendices practican repetidamente la misma técnica (como vaporizar la leche o dibujar un corazón en la espuma) bajo la supervisión del instructor hasta alcanzar la perfección. Aplicación: El instructor corrige los errores en tiempo real, permitiendo ajustes inmediatos.

Aprendizaje a Través de la Enseñanza Descripción: Los aprendices más avanzados enseñan a los principiantes a preparar cappuccinos y lattes. Al enseñar, los aprendices refuerzan sus conocimientos y habilidades. Aplicación: Los aprendices adquieren confianza en sus habilidades al enseñar a sus compañeros.

Evaluaciones Prácticas Descripción: Al final de la unidad, los aprendices deben pasar una evaluación práctica en la que deben preparar un cappuccino y un latte frente al instructor. Aplicación: Las evaluaciones simulan situaciones de la vida real, como el servicio en una cafetería.

Análisis Comparativo Descripción: Se preparan varias versiones de cappuccinos y lattes con diferentes tipos de leche (entera, desnatada, de almendra) y los aprendices analizan las diferencias en sabor y textura. Aplicación: Los aprendices comparan y discuten las variantes, comprendiendo mejor cómo los ingredientes afectan el resultado final.

Aprendizaje Experiencial Descripción: Los aprendices visitan una cafetería local para observar cómo los baristas profesionales preparan cappuccinos y lattes en un entorno real. Luego, replican las técnicas en el aula. Aplicación: Este método fomenta la observación directa y el aprendizaje a través de la experiencia práctica en un ambiente profesional. Conclusión: Estas 20 técnicas didácticas activas proporcionan una experiencia de aprendizaje dinámica, colaborativa y práctica, que permite a los aprendices desarrollar las habilidades necesarias para preparar cappuccinos y lattes de manera eficiente y profesional. Cada técnica está diseñada para promover el aprendizaje profundo, la reflexión y la práctica continua, lo que es esencial para dominar las competencias del Técnico Profesional en Barismo. por favor describir detenidamente 30 técnicas pedagógicas de enseñanza, del tema de la química de la leche en la preparación de cafés cappuccino, lattes, flat whait ChatGPT Plus Aquí te presento una descripción detallada de 30 técnicas pedagógicas de enseñanza para abordar el tema de la química de la leche en la preparación de cafés cappuccino, latte y flat white. Estas técnicas están diseñadas para un enfoque práctico y teórico que permita a los aprendices comprender cómo la composición química de la leche (proteínas, grasas, azúcares) influye en la textura, el sabor y el resultado final de estas bebidas.

Clase Expositiva Descripción: El instructor presenta una exposición detallada sobre la composición química de la leche (proteínas, grasas, azúcares) y su comportamiento durante la vaporización. Aplicación: Se utilizan gráficos y esquemas para explicar cómo las proteínas de la leche interactúan al calentarse para crear la microespuma.

Demostración Práctica Descripción: El instructor realiza una demostración práctica de cómo calentar y vaporizar la leche, mostrando el cambio en su composición química y textural a medida que se calienta. Aplicación: Los aprendices observan y luego replican el proceso, identificando las señales visuales de una microespuma bien lograda.

Laboratorio Químico Descripción: Los aprendices realizan un laboratorio donde se analiza la leche a diferentes temperaturas, observando cómo las proteínas y grasas cambian a nivel molecular cuando la leche se calienta. Aplicación: Usan microscopios para observar cambios en las moléculas de grasa y proteínas en leche fría, tibia y caliente.

Método de Estudio de Casos Descripción: Se presentan casos reales de problemas comunes en la vaporización de la leche (sobrecalentamiento, microespuma fallida). Los aprendices analizan el problema y discuten las soluciones desde un punto de vista químico. Aplicación: Los aprendices proponen cambios en la técnica de vaporización basados en el comportamiento de las proteínas y grasas de la leche.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Descripción: Se plantea un problema: la leche no logra la textura adecuada para un latte. Los aprendices deben investigar las causas químicas (temperatura inadecuada, cambio en la estructura de las proteínas) y proponer soluciones. Aplicación: En pequeños grupos, investigan cómo la química de la leche afecta la microespuma y presentan sus resultados.

Clase Invertida Descripción: Los aprendices investigan previamente los componentes químicos de la leche en casa (proteínas, caseínas, lactosa), y durante la clase practican vaporización y análisis sensorial de la leche. Aplicación: En el aula, se discuten los conceptos estudiados y luego se aplican en la práctica de vaporización de leche.

Talleres Interactivos Descripción: Los aprendices participan en talleres donde vaporizan diferentes tipos de leche (entera, descremada, de almendra, de soja) y comparan sus propiedades químicas y texturales. Aplicación: Comparan las proteínas y grasas de cada tipo de leche, y cómo estas afectan la espuma y la textura de la bebida final.

Role-Playing Descripción: Los aprendices asumen roles de barista y cliente, en el que deben explicar científicamente las diferencias entre una leche bien vaporizada y una sobrecalentada. Aplicación: Practican la comunicación de los aspectos químicos de la leche al cliente, enfocándose en la importancia de la temperatura en la preparación del cappuccino o latte.

Práctica Guiada Descripción: El instructor guía a los aprendices paso a paso en la técnica de vaporización, explicando los cambios químicos en cada etapa del calentamiento de la leche. Aplicación: Se utiliza una rúbrica para evaluar la calidad de la espuma y cómo la química de la leche afecta el resultado final.

Estaciones de Trabajo Rotativas Descripción: Se establecen estaciones para analizar diferentes componentes de la leche (proteínas, grasas, azúcares) y su comportamiento a diversas temperaturas. Aplicación: Los aprendices rotan entre estaciones donde vaporizan leche, observan cambios bajo microscopios y realizan catas para evaluar el sabor.

Técnica de Retroalimentación 360º Descripción: Los aprendices preparan cappuccinos y lattes, y reciben retroalimentación de sus compañeros y del instructor sobre la correcta vaporización de la leche, basada en su comprensión de la química de la leche. Aplicación: La retroalimentación se centra en cómo los factores químicos (temperatura, proporciones de grasa y proteínas) afectaron el resultado.

Rúbricas de Evaluación Descripción: Se utiliza una rúbrica para evaluar el proceso de vaporización de la leche, con criterios basados en la comprensión de la química de las proteínas y grasas de la leche. Aplicación: Los aprendices vaporizan leche y se autoevalúan usando la rúbrica, asegurando que cumplen con los estándares químicos requeridos.

Método de Estudio Comparativo Descripción: Los aprendices comparan los resultados de vaporizar leche entera frente a leche descremada, analizando cómo las diferencias en la composición grasa afectan la estabilidad de la espuma. Aplicación: Realizan catas y discuten las diferencias en sabor y textura.

Uso de Diagramas de Flujo Descripción: Los aprendices crean diagramas de flujo que muestren el proceso químico de la leche al ser calentada, explicando cómo se comportan las proteínas y las grasas. Aplicación: Utilizan el diagrama para identificar posibles errores en el proceso de vaporización y cómo corregirlos.

Catas Sensoriales Descripción: Los aprendices realizan catas comparativas de lattes y cappuccinos preparados con diferentes temperaturas de leche, evaluando los cambios en sabor y textura según los cambios químicos en la leche. Aplicación: Discuten cómo los cambios químicos (desnaturalización de proteínas, caramelización de la lactosa) afectan el perfil sensorial.

Técnica de Simulación Descripción: Los aprendices utilizan simuladores o herramientas digitales que muestran en tiempo real cómo cambian los componentes químicos de la leche a medida que se calienta. Aplicación: Simulan el calentamiento y vaporización de la leche y luego aplican los conocimientos en la vida real.

Juego de Rol Científico Descripción: Los aprendices asumen el rol de científicos de alimentos y deben explicar cómo los distintos componentes de la leche (proteínas, grasa, lactosa) interactúan durante la vaporización. Aplicación: Deben defender sus teorías y respaldarlas con datos científicos.

Desafíos Cronometrados Descripción: Los aprendices deben preparar cappuccinos y lattes con la leche vaporizada a diferentes temperaturas en un tiempo limitado, para evaluar cómo las temperaturas alteran la espuma. Aplicación: Deben argumentar científicamente por qué ciertas temperaturas producen mejores resultados.

Prácticas Comparativas Descripción: Los aprendices vaporizan diferentes tipos de leche (leche de vaca, almendra, soja) y comparan los resultados con base en la composición química de cada tipo de leche. Aplicación: Realizan gráficos comparativos de las características espumosas y sensoriales.

Exposiciones Grupales Descripción: Los aprendices investigan y exponen sobre la química de la leche, enfocándose en cómo las proteínas y grasas afectan la textura del cappuccino, latte y flat white. Aplicación: Cada grupo presenta sus hallazgos y prepara una bebida, aplicando lo que han aprendido sobre la composición química.

Técnica de Discusión Socrática Descripción: Se inicia una discusión sobre el impacto del contenido graso y las proteínas en la leche y cómo afectan la calidad del café. Los aprendices deben defender sus puntos de vista utilizando fundamentos científicos. Aplicación: Se fomenta el pensamiento crítico en torno a cómo la química de la leche influye en el resultado final del café.

Análisis de Videos Descripción: Los aprendices analizan videos de expertos baristas que explican el proceso de vaporización de la leche y la ciencia detrás de ello. Luego, aplican lo aprendido en una práctica guiada. Aplicación: Los aprendices replican los procesos observados y comparan los resultados.

Evaluación entre Pares Descripción: Los aprendices vaporizan leche y se evalúan mutuamente, observando los aspectos visuales y táctiles de la espuma, y correlacionándolos con los conocimientos químicos adquiridos. Aplicación: Los compañeros analizan la consistencia de la espuma y el equilibrio entre la grasa y las proteínas.

Método de Estudio de Componentes Descripción: Se divide la leche en sus componentes principales (grasa, proteínas, lactosa) y los aprendices estudian cómo cada uno afecta la espuma y la textura del café. Aplicación: Realizan experimentos donde eliminan ciertos componentes de la leche para observar los cambios.

Técnica de Repetición Guiada Descripción: Los aprendices practican repetidamente la vaporización de la leche, mejorando gradualmente su técnica mientras observan cómo los cambios químicos afectan la textura. Aplicación: Reciben retroalimentación constante del instructor.

Método de Simulación de Laboratorio Descripción: Se simula un laboratorio donde los aprendices deben controlar la temperatura exacta de la leche y observar cómo la química cambia a diferentes niveles de calor. Aplicación: Los aprendices ajustan las variables y discuten los resultados.

Pruebas Prácticas con Feedback Descripción: Se les asigna a los aprendices una prueba práctica en la que deben vaporizar leche y preparar un cappuccino, evaluando la textura y la espuma según lo aprendido en química. Aplicación: El instructor proporciona retroalimentación detallada sobre los aspectos técnicos y químicos de la preparación.

Práctica Individual Guiada Descripción: Cada aprendiz realiza la vaporización de la leche de manera individual, mientras el instructor supervisa de cerca y ofrece orientación basada en la química de la leche. Aplicación: Se evalúan la técnica, temperatura, y consistencia lograda en la espuma.

Competencia de Preparación de Lattes Descripción: Se organiza una competencia de vaporización y preparación de lattes y cappuccinos, donde se evalúa la calidad de la espuma y la presentación con base en el entendimiento químico de la leche. Aplicación: Los jueces valoran la textura, sabor y presentación, y se discuten las variables químicas involucradas.

Técnica de Preguntas y Respuestas Descripción: Se realiza una sesión de preguntas rápidas donde el instructor cuestiona a los aprendices sobre la química de la leche y cómo afecta la preparación de cappuccinos, lattes y flat white. Aplicación: Los aprendices responden en función de lo aprendido sobre la composición de la leche y cómo ajustan sus técnicas en función de ello. Estas 30 técnicas pedagógicas están diseñadas para proporcionar a los aprendices una comprensión teórica y práctica de la química de la leche, enfocándose en cómo los componentes principales (proteínas, grasas, lactosa) afectan la preparación de cappuccinos, lattes y flat white. Estas estrategias fomentan el aprendizaje activo y permiten a los aprendices dominar tanto los aspectos técnicos como científicos de la vaporización de la leche en el barismo. JAIME ANTONIO LUNA Según mi experiencia...Si prefieres temperaturas de carga más bajas en cafés naturales anaeróbicos, lo ideal es un RoR moderado y estable para evitar una caramelización agresiva o una fermentación excesiva en taza. Aquí algunas recomendaciones: Fase de Secado (0 - 150°C internos) RoR recomendado: 8-12°C/min Un inicio controlado evita que la humedad se libere demasiado rápido. Esto ayuda a mantener la estructura celular del grano y resaltar dulzura. Fase de Maillard (150 - 190°C internos) RoR recomendado: 6-8°C/min Aquí puedes hacer ajustes sutiles en la temperatura para desarrollar bien los azúcares sin exagerar la fermentación. Fase de Desarrollo (Desarrollo post first crack) RoR recomendado: 3-5°C/min Un descenso progresivo ayuda a evitar tostados planos o sabores demasiado fermentados. Si baja demasiado rápido (<3°C/min), puedes perder cuerpo y dulzura. Si buscas más jugosidad y brillo, puedes mantener un RoR más alto en Maillard. Pero si quieres más balance y cuerpo, es mejor reducirlo gradualmente antes del primer crack.