REFLEXIONES SOBRE LA FORMACIÓN DEL

ESTADO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA

SOCIEDAD ARGENTINA*.

Oscar Oszlak**

El propósito del presente trabajo es brindar una interpretación global del proceso de

formación del estado nacional argentino. Por su extensión, no aspira a ofrecer un

análisis exhaustivo de ese proceso y, por idéntica razón, no se ciñe a una cronología

rigurosa ni pretende informar sobre sucesos históricos puntuales. Constituye más bien

una reflexión general sobre un tema y una experiencia histórica que he explorado

recientemente con mayor detenimiento en otro trabajo (Oszlak, 1981).

Aunque la historiografía argentina es densa y se dispone de innumerables estudios

que han examinado minuciosamente los acontecimientos más salientes -y los menos

salientes- de la vida nacional, así como la trayectoria de sus protagonistas, es escaso

el número de trabajos verdaderamente interpretativos. En este sentido, el estudio de la

formación del estado argentino no cuenta con una tradición historiográfica que permita

señalar senderos potencialmente fructíferos para una profundización analítica del

tema. Por ello, la perspectiva aquí adoptada no es estrictamente "histórica"; al menos,

no lo es en el sentido convencional de exposición cronológica de eventos. El énfasis

será colocado en el análisis de algunas cuestiones centrales planteadas por el tema

mismo. Correspondientemente, el interés girará en torno a actores y no a personajes,

en torno a procesos y no a sucesos.

Estatidad

La formación del estado es un aspecto constitutivo del proceso de construcción social.

De un proceso en el cual se van definiendo los diferentes planos y componentes que

estructuran la vida social organizada. En conjunto, estos planos conforman un cierto

orden cuya especificidad depende de circunstancias históricas complejas. Elementos

tan variados como el desarrollo relativo de las fuerzas productivas, los recursos

naturales disponibles, el tipo de relaciones de producción establecidas, la estructura

de clases resultante o la inserción de la sociedad en la trama de relaciones

económicas internacionales, contribuyen en diverso grado a su conformación.

Sin embargo, este orden social no es simplemente el reflejo o resultado de la

yuxtaposición de elementos que confluyen históricamente y se engarzan de manera

unívoca. Por el contrario, el patrón resultante depende también de los problemas y

desafíos que el propio proceso de construcción social encuentra en su desarrollo

histórico, así como de las posiciones adoptadas y recursos movilizados por los

*Trabajo presentado al XIV Congreso Latinoamericano de Sociología, San Juan, Puerto Rico, 5 al 9 de

octubre de 1981. El documento es producto de una investigación que he dirigido en el CEDES, y que

contó con la colaboración de Andrés Fontana y Leandro Gutiérrez.

** Director e investigador titular del CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), e investigador del

Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), ambos de Buenos Aires, Argentina.

1

diferentes actores -incluido el estado- para resolverlos1. Si el determinismo y el

voluntarismo han dominado las interpretaciones sobre estos procesos, se ha debido

en alguna medida a la dificultad de captar este simultáneo y dialéctico juego de

fuerzas entre factores estructurales y superestructurales.

Dentro de este proceso de construcción social, la formación del estado nacional

supone a la vez la conformación de la instancia política que articula la dominación en

la sociedad, y la materialización de esa instancia en un conjunto interdependiente de

instituciones que permiten su ejercicio. La existencia del estado se verificaría entonces

a partir del desarrollo de un conjunto de atributos que definen la "estatidad" -la

condición de "ser estado"-, es decir, el surgimiento de una instancia de organización

del poder y de ejercicio de la dominación política. El estado es, de este modo, relación

social y aparato institucional.

Analíticamente, la estatidad supone la adquisición por parte de esta entidad en

formación, de una serie de propiedades: (1) capacidad de externalizar su poder,

obteniendo reconocimiento como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones

interestatales; (2) capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo una

estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios

organizados de coerción; (3) capacidad de diferenciar su control, a través de la

creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas con

reconocida legitimidad para extraer establemente recursos de la sociedad civil, con

cierto grado de profesionalización de sus funcionarios y cierta medida de control

centralizado sobre sus variadas actividades; y (4) capacidad de internalizar una

identidad colectiva, mediante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos de

pertenencia y solidaridad social y permiten, en consecuencia, el control ideológico

como mecanismo de dominación (Oszlak, 1978).

Conviene aclarar que estos atributos no definen a cualquier tipo de estado sino a un

estado nacional. La dominación colonial o el control político de las situaciones

provinciales dentro del propio ámbito local, son formas alternativas de articular la vida

de una comunidad, pero no representan formas de transición hacia una dominación

nacional. En este sentido, el surgimiento del estado nacional es el resultado de un

proceso de lucha por la redefinición del marco institucional considerado apropiado

para el desenvolvimiento de la vida social organizada. Esto implica que el estado

nacional surge en relación a una sociedad civil que tampoco ha adquirido el carácter

de sociedad nacional. Este carácter es el resultado de un proceso de mutuas

determinaciones entre ambas esferas.

Nación y estado

El tema de la estatidad no puede entonces desvincularse del tema del surgimiento de

la nación, como otro de los aspectos del proceso de construcción social. Del mismo

modo en que la formación del estado argentino no resultó automáticamente de la

guerra emancipadora, tampoco la nación argentina fue su necesario correlato. Varios

fueron los factores que impidieron la organización nacional una vez roto el vínculo

colonial con España. Al producirse el movimiento revolucionario, el Virreinato del Río

de la Plata se extendía sobre un territorio prácticamente despoblado, cuyos dispersos

habitantes conformaban una población sedentaria dedicada principalmente a

actividades ganaderas y a una agricultura primitiva. A pesar de ello, los pueblos que

1 Me refiero a "actores", en un sentido genérico, para aludir a individuos, grupos, sectores y

organizaciones a los que es posible imputar comportamientos económicos y políticos que permiten

ubicarlos en el cambiante -y crecientemente complejo- escenario de una estructura social en formación.

2

habitaban ese vasto territorio no se fracturaron de inmediato luego de la revolución. La

estructura política heredada de la colonia y su aparato burocrático continuaron

proporcionando durante un tiempo un elemento aglutinante básico. Romper con las

Provincias Unidas requería tener opciones: ser viable política y económicamente, tener

ventajas comparativas en elegir la autonomía. Paraguay pronto halló la conveniencia

de hacerlo: las rentas originadas en su territorio se lo permitían y el aislamiento lo

justificaba. Su posición geográfica no le había creado sólidos vínculos con el resto del

territorio virreinal. Aunque en el caso de la Banda Oriental la separación se debió a un

compromiso político, también sus recursos y estratégica ubicación geográfica hacían

posible la secesión. En cambio, fue fortuito que se autonomizara el Alto Perú (Bolivia),

al quedar desmembrado de hecho por la continuidad del dominio español durante los

críticos años de las guerras de independencia.

Buenos Aires aspiró desde el mismo momento de la Revolución de Mayo a constituir

un estado unificado bajo su hegemonía. Si otros intentos separatistas no prosperaron

se debió, especialmente, a la enorme diferencia de fuerzas entre la provincia porteña y

cualquier otra coalición de provincias o proyectos de estado alternativos. La

Confederación Argentina, constituida luego de la caída de Rosas sin la adhesión de

Buenos Aires, no fue una excepción e ilustra el caso límite: la coalición de todas las

provincias no consiguió imponerse a Buenos Aires.

Estas circunstancias no deben ser interpretadas en el sentido de que ningún otro tipo

de configuración territorial o combinación política hubiera sido posible. Lo que si

señalan es una primera diferencia fundamental con otras experiencias de construcción

del estado, sobre todo las europeas. En contraste con éstas, la experiencia argentina

y en buena medida, la latinoamericana- no se caracteriza por la necesidad de una

determinada unidad política de absorber otras unidades (v.g. ciudades libres,

principados, obispados) que ya ejercían significativos privilegios soberanos. Los

constructores del estado argentino -fundamentalmente los sectores dominantes de

Buenos Aires- no buscaron formar una unidad política mayor o más fuerte, sino evitar

la disgregación de la existente y producir una transición estable de un estado colonial

a un estado nacional. Lejos de guiarse por propósitos de conquista, aspiraron a

extender un movimiento revolucionario local a la totalidad de las provincias del ex

virreinato y a heredar de la colonia el control territorial y político ejercido por España.

El que estos objetivos comenzaran a materializarse recién medio siglo más tarde abre

nuevos interrogantes. Si, como plantearan Hegel, Hobbes, Weber y otros, la "sociedad

civil" se constituye a partir de grupos cuya solidaridad depende de la convergencia de

intereses materiales e ideales, ¿qué intereses fundamentales mantuvieron durante

tanto tiempo la unidad formal de la sociedad argentina? Si el aislamiento y la guerra

civil fomentaban la disgregación y las guerras de independencia no conseguían

despertar del todo los sentimientos de pertenencia y solidaridad que cimentan la

existencia de unidades nacionales, ¿por qué no operaron en toda su potencial

consecuencia las tendencias centrifugas? ¿Qué significado tuvo la "provincia" como

instancia de articulación de relaciones sociales y a qué se debió que -aisladamente o a

través de pactos federativos- no pudieron llegar a constituir estados autónomos?

Aunque el tema merecería un tratamiento sistemático en futuros trabajos, quisiera

avanzar algunas respuestas preliminares. Indudablemente, la unidad nacional

argentina durante las primeras décadas de vida independiente se asentó más en

elementos expresivos y simbólicos que en vínculos materiales plenamente

desarrollados. Echeverría (1846) aludía en su Dogma Socialista a la unidad

diplomática externa, a la unidad de glorias, de bandera, de armas; a una unidad tácita

e instintiva que se revelaba al referirse sin mayor reflexión a "República Argentina", o

"territorio argentino", "nación argentina", y no santiagueña, cordobesa o porteña. Pero

3

a cada uno de esos atributos era posible oponer otros que contradecían la unidad:

prolongados interregnos de aislamiento y absoluta independencia provincial, pactos de

unión interrumpidos, viejas tradiciones municipales, formas caudillistas de ejercicio de

la dominación. Además, el territorio "nacional" distaba de ser una unidad inseparable.

Bien señala Álvarez (1910) que la mesopotamia, la Banda Oriental y el Paraguay,

flanqueados por ríos, eran inabordables por tierra desde Buenos Aires; la altiplanicie

oponía su barrera de piedra entre Jujuy y las provincias bolivianas; sobre la llanura

desierta, los indios y las dificultades que planteaban las largas travesías

incomunicaban a las pequeñas ciudades esparcidas por el vasto territorio. También los

intereses económicos regionales eran contradictorios. El Interior, con sus viñas y

tejidos, competía con productos extranjeros que importaba el Litoral. Inclusive el

vínculo del idioma no era tal en varias provincias, donde se preferían los lenguajes

indígenas. Tampoco existía una total homogeneidad étnica, contrariamente a lo que se

cree habitualmente. Eran pocos los descendientes de padre y madre españoles y

muchos los extranjeros y los habitantes de razas negra, india y sus diversas

miscegenaciones.

Ni siquiera perduró un andamiaje institucional colonial suficientemente desarrollado.

En otras experiencias latinoamericanas, como en el Brasil, el Perú y México, este

aparato sirvió a la continuidad institucional, compensando en parte los factores físicos,

étnicos o culturales que dificultaban el proceso de integración nacional. En el Río de la

Plata, en cambio, el aparato administrativo colonial no llegó a desarrollar un eficaz

mecanismo centralizado de control territorial. Más aún, subsistieron en las diversas

localidades órganos político-administrativos coloniales que tendieron a reforzar el

marco provincial como ámbito natural para el desenvolvimiento de las actividades

sociales y políticas. No alcanzaron de todos modos a conformar un verdadero sistema

institucional, en tanto su autoridad y representatividad fueron reiteradamente

desnaturalizadas por el caudillismo y la lucha facciosa. De este modo, así como la

provincia fue una creación del proceso independentista -un sustituto del estado

colonial desaparecido-, el caudillismo fue un sustituto de la democracia asociada al

movimiento libertario. Fue la modalidad que asumió localmente la representación del

pueblo, en un pueblo que desconocía la práctica democrática.

Paradójicamente, el aislamiento y el localismo, en condiciones de precariedad

institucional, magros recursos y población escasa, impidieron el total fraccionamiento

de esas unidades provinciales en estados nacionales soberanos. De nuevo, la

formalización de un funcionamiento autónomo -que de hecho existía- no aparejaba

mayores ventajas. En cambio, la posibilidad latente de negociar desde una posición de

al menos formal paridad, la constitución de un estado nacional sobre bases más

permanentes que las ofrecidas por los diversos pactos federativos, resultaba siempre

más atractiva y conveniente que el horizonte de miseria y atraso que la gran mayoría

de las provincias podía avizorar de persistir el arreglo institucional vigente. Sobre todo,

existiendo plena conciencia de que la superación de ese estado de cosas pasaba por

establecer alguna forma de vinculación estable al circuito económico que tenía por eje

al puerto de Buenos Aires.

Estas posibilidades se vieron reforzadas en la medida en que la intensificación del

comercio exterior produjo el debilitamiento de algunas economías regionales,

replanteando los términos de su inserción en los primitivos mercados que se estaban

conformando. Esto se vincula, por ejemplo, al surgimiento de nuevos intereses y

sectores de actividad locales, integrados al circuito mercantil-financiero que se

desarrollaba a impulsos del comercio exterior. Por otra parte, el paulatino

mejoramiento de las comunicaciones y la consecuente creación de un mercado interno

para ciertas producciones del Interior que antes se orientaban hacia los países

4

limítrofes, también contribuyeron al proceso de lenta homogenización de los intereses

económicos localizados en las diversas provincias.

Por último, no parece desdeñable como factor coadyuvante a la integración nacional,

la experiencia comparada. Si bien estos pueblos que surgían a la vida independiente

sólo podían mirar a un pasado de sometimiento y vasallaje, contaban en cambio con el

ejemplo de otros países -como los Estados Unidos- también nacidos de un movimiento

de emancipación, o de las naciones europeas, que estaban completando -en el que se

llamaría "siglo de las nacionalidades"- un lento proceso de integración, y a la vez de

diferenciación, territorial, social y política. Estos ejemplos no pasaban desapercibidos

para la elite intelectual que asumió el liderazgo del proceso de organización nacional

argentino.

Orden y progreso

Aunque las observaciones precedentes no agotan siquiera la mención de las múltiples

vinculaciones entre el surgimiento del estado y la cuestión nacional, destacan no

obstante un aspecto que se me ocurre central para nuestro análisis: sólo a partir de la

aparición de condiciones materiales para la estructuración de una economía de

mercado se consolidan las perspectivas de organización nacional; y sólo en presencia

de un potencial mercado nacional -y consecuentes posibilidades de desarrollo de

relaciones de producción capitalistas- se allana el camino para la formación de un

estado nacional.

En la experiencia argentina, la expansión de la economía exportadora durante la

primera mitad del siglo no se vio interrumpida por las guerras civiles. A partir de la

caída de Rosas, su ritmo se vio fuertemente incrementado como consecuencia de una

demanda externa que crecía a impulsos de lo que se llamó la segunda revolución

industrial. Las nuevas posibilidades tecnológicas, sumadas a los cambios producidos

en las condiciones políticas internas, crearon oportunidades e intereses cuya

promoción comenzó a movilizar a los agentes económicos, produciendo ajustes y

desplazamientos en las actividades productivas tradicionales. Sin embargo, pese a la

intensa actividad despertada por la apertura de la economía, las posibilidades de

articulación de los factores productivos se vieron prontamente limitadas por diversos

obstáculos: la dispersión y el aislamiento de los mercados regionales, la escasez de

población, la precariedad de los medios de comunicación y transporte, la anarquía en

los medios de pago y en la regulación de las transacciones, la inexistencia de un

mercado financiero, las dificultades para expandir la frontera territorial incorporando

nuevas tierras a la actividad productiva. Pero sobre todo, por la ausencia de garantías

sobre la propiedad, la estabilidad de la actividad productiva y hasta la propia vida

derivadas de la continuidad de la guerra civil y las incursiones indígenas- que oponían

escollos prácticamente insalvables a la iniciativa privada. La distancia entre el

"progreso indefinido", que los lúcidos observadores de la época anticipaban como

meta de la evolución social, y la realidad del atraso y el caos, era la distancia entre la

constitución formal de la nación y la efectiva existencia de un estado nacional.

Recorrer esa distancia, salvar la brecha, implicaba regularizar el funcionamiento de la

sociedad de acuerdo con parámetros dictados por las exigencias del sistema

productivo que encarnaba la idea del Progreso.

Es importante observar que en la intención de los hombres de la organización

nacional, "regularizar" -o, en sus términos, "regenerar"- no significaba restituir a la

sociedad determinadas pautas de relación y convivencia ni regresar a un "orden"

habitual momentáneamente disuelto por los enfrentamientos civiles, sino imponer un

nuevo marco de organización y funcionamiento social, coherente con el perfil que iban

adquiriendo el sistema productivo y las relaciones de dominación. Roto el orden

5

colonial, el proceso emancipador había desatado fuerzas centrífugas que

desarticulaban una sociedad que pretendía ser nación, sin que las diversas fórmulas

ensayadas hubieran conseguido establecer un nuevo orden. Por eso, el orden se

erigía en la agenda de problemas de la sociedad argentina como cuestión dominante.

Resuelta ésta podrían encararse con mayor dedicación y recursos los desafíos del

progreso. Encontrar la mejor forma de organización social -diría Fragueiro (1850)-

constituye el problema de fondo: resuelto éste, "la carrera del progreso" se efectuará

"al paso del vapor y de la electricidad". El "orden" aparecía así como la condición de

posibilidad del "progreso", como el marco dentro del cual, librada a

Simplificador de Texto

Simplifica tu texto para una mejor comprensión.

Aprovecha la IA para acelerar drásticamente la creación de contenido

Nuestra herramienta impulsada por IA puede generar contenido de alta calidad y personalizado en segundos, no en horas. Aumenta tu productividad y concéntrate en lo que realmente importa.

Es fácil empezar

Texto generado por IA

- ENTRADASALIDA

- ENTRADA

Cuando me vean colgada como tenis no se pongan de chillones

SALIDATexto Simplificado: """Cuando me vean colgada como un par de tenis, no se quejen."""

- ENTRADA

Regiones del cerebro

SALIDATexto simplificado: """Partes del cerebro"""

- ENTRADA

En este contrato rige lo establecido con carácter general para los contratos indefinidos, sin que dé lugar su celebración al establecimiento de contenido específico dentro de las Cláusulas específicas, al no dar derecho a incentivo alguno por la contratación.

SALIDAEste contrato sigue las reglas generales para contratos indefinidos y no incluye detalles específicos en las cláusulas, ya que no da derecho a ningún incentivo por la contratación.

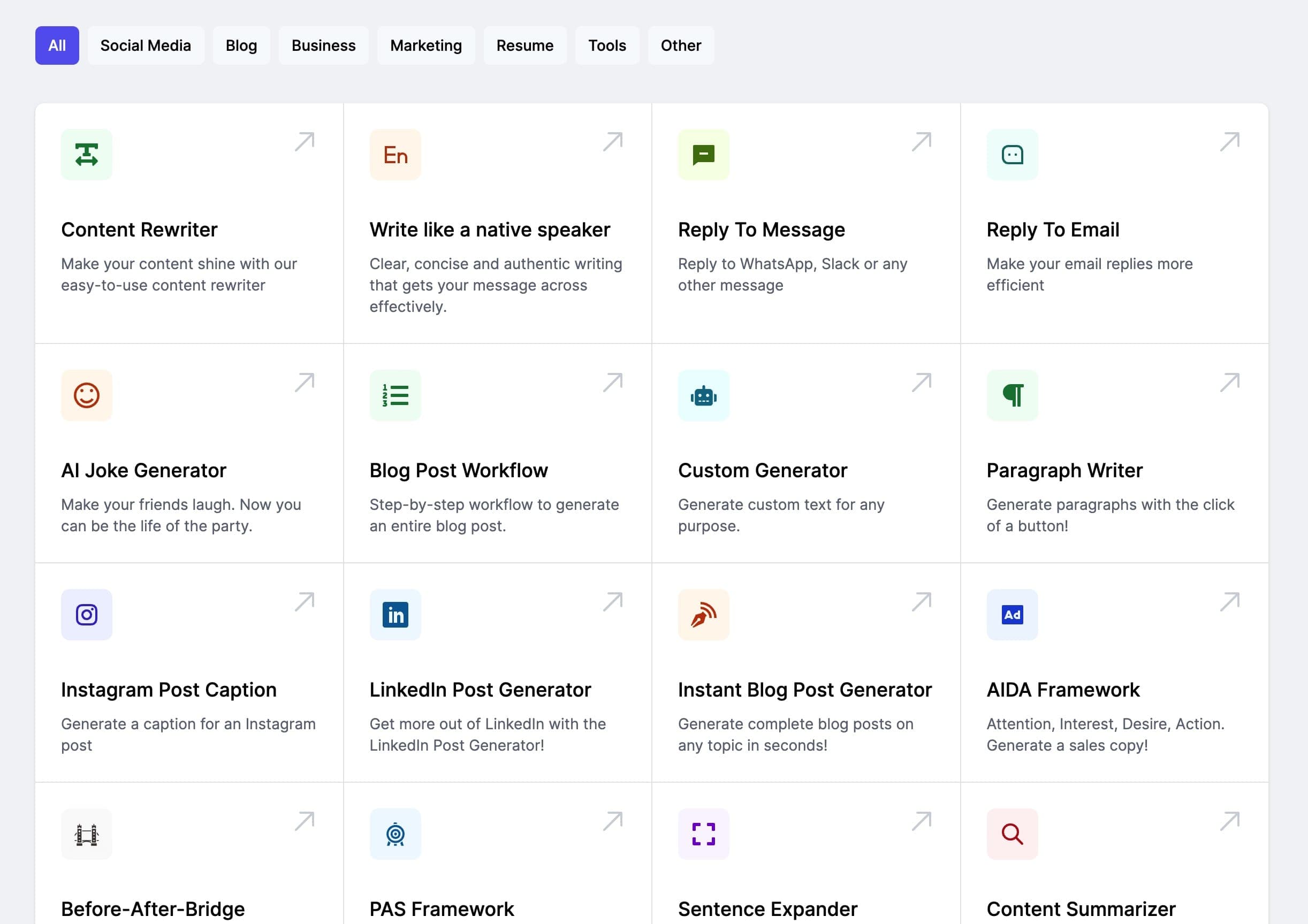

Echa un vistazo a estas otras plantillasSee all →

Genera texto creativo y atractivo para cualquier propósito con nuestro generador de texto impulsado por IA

Humanizar texto de IA para evadir la detección de IA

Transforma el texto generado por IA para hacerlo más humano y evadir la detección de IA.

Texto primario de anuncios de Facebook

Genera textos primarios para tus anuncios de Facebook que obtengan más clientes potenciales y ventas

Generador de Texto para Diapositivas de Presentación

Crea contenido convincente para presentaciones con asistencia de IA

Crea más rápido con AI.

Pruébalo sin riesgo.

Deja de perder tiempo y comienza a crear contenido de alta calidad de inmediato con el poder de la AI generativa.